凡是慕名来到西南交大牵引动力国家重点实验室参观过的,想必都会对一条环状轨道印象深刻:在半径6米、长45米的环形轨道线上,罩着一层由钢架和有机玻璃做成的全封闭管道,像一颗透明的胶囊。里面有一辆可供一人乘坐的磁悬浮车,只需轻触遥控器,它就能以空载50公里/小时的速度跑起来。当然,如果是在直道上,理想状态下可以实现时速大于1000公里。

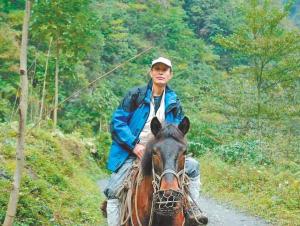

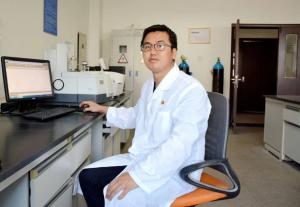

这就是未来高速列车的原型——真空管道高温超导磁悬浮车的国际首条环形实验线。而这个平台的搭建者,就是西南交大年轻的归国留学人员代表、牵引动力实验室副教授邓自刚。

追寻内心

做自己真正想做的事

2011年底,年仅29岁的邓自刚结束了在日本东京海洋大学的特别研究员生涯,回到西南交大投身于高温超导磁悬浮的研究。当时的他意气风发,面临很多选择,但他毅然选择了重回交大,“我只是选择了我内心真正想去的地方,跟其他的毫无关系。”他表示,他毕业于西南交大,就算是去留学,但心里的那根弦也是始终系在西南交大这个实验室。

回校后,牵引动力国家重点实验室时任主任张卫华给了这个年轻人极大的信任和支持,“高温超导磁悬浮很复杂,需要机械、电气、控制等各个专业的人才,我的人脉资源少,张主任就都为我推荐,他还给了我重要的科研启动资金。”

得到支持后,年轻人怀着雄心和壮志干起来。2013年2月,高温超导磁悬浮环形轨道就搭建完毕,第二年初,轨道外又披上了有机玻璃管道的“外衣”,成为如今的样子。当时,环线系统设计、实验验证、加工对接、关键部件检测、平台安装、运行调试、优化改进等很多工作,是邓自刚带着团队中的六七个成员完成的,磁轨安装很危险,基架非常重,而且测试和调整也很繁琐,非常辛苦,耗费了很多的心血。“累是累,但干劲大,觉得有奔头。年轻人嘛,睡一觉就好了。”邓自刚觉得,只要是自己内心想做,苦点累点也值得。

保持自信

勇于探索科研前沿

“自信、自强、自立,是我总结的做科研、做学术的要点,其中自信是首位重要的,没有自信心是非常可怕的,这意味着你会失去不断探索的动力,而最终就是一事无成。”邓自刚回校初期,抱着一腔热血,想为实验室发展出点力,也遇到了很多挫折,遭到一些议论甚至批评,他也有沮丧的时候,却始终没有失去自信。他相信自己的能力,也相信学校的实力,确信在轨道交通大发展的背景下,自己一定能够在国内干出一番事业来。

“张主任有句话特别触动我,他说‘在国内能做的研究,为什么要去国外’?”正是因为这样一种直面现实的勇气和自信,邓自刚带团队,夜以继日的不懈努力,在高温超导磁悬浮研究方面终有所成,取得了突破性进展。在业内看来,高温超导磁悬浮是要比日本主导的低温超导磁悬浮更有成本和技术优势的。但他觉得,功绩主要还是在母校,因为西南交大正是世界高温超导磁悬浮研究的起源地。

他希望学校能一直引领高温超导磁悬浮研究的风向标,并逐步转向实际运用。2016年10月17日,在向视察学校的中共中央政治局委员、中央统战部部长孙春兰介绍高温超导磁悬浮演示模型时,邓自刚说,“我校是在2000年最先研制出来的,现在德国、巴西、日本,还有意大利都在加大研究力度推进。我们现在也正在建一条试验线,有坡道、弯道,可容纳100人,项目一旦成功,这个技术就可以快速投入运用”,言语间充满了自信和底气。

踏实做事

认真对待每项工作

跟邓自刚接触过的人都能感受到,他是个低调、内敛的人,说话办事都比较踏实稳重。他也坦诚,这也是受在外留学的影响,日本民族一向以踏实肯干、兢兢业业著称,踏实是他在日本两年期间的一个重要收获,既是与团队成员共事的深切体会,也是对日本国民性格的理性认知。

在学校的学习和科研中,他秉承踏实的品性,一丝不苟、严谨细致,认真对待每一项任务、用心思考每一个问题,坚持在走稳每一步路的基础上,不断创新进步。回顾自己的科研历程,也在很大程度上是因为踏实、肯干,才得到领导、同事的信任和支持,才有了现在的成果和成绩。

邓自刚,他也在努力将这种品质带给自己的学生,去影响和造就他们,每次上课之前,他都会花一点时间跟学生分享他的在国外的经历或感受,帮助学生能在学术科研中适当“慢”下来,学会摆脱浮躁、做实做优,而不是急功近利、急于求成。

川公网安备51010702043654号

川公网安备51010702043654号