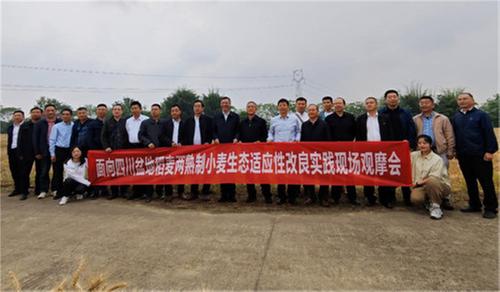

5月1日,中国农业大学校长、中国工程院院士孙其信率队赴邛崃及崇州考察四川农业大学小麦育种基地,现场调研不同播期小麦的田间表现。全国农业技术推广服务中心总农艺师王积军、中国农业大学国家农业科技战略研究院院长高旺盛、四川省小麦育种攻关首席专家刘登才等50多名专家学者一同考察调研。

四川农业大学邛崃小麦科研基地建于1996年,占地116亩,已培育小麦新品种24个,其中川农30是我省首个耐早播的小麦新品种,在培育小麦新品种工作中,成为我国同时期内,在数量和质量上最有成就的育种单位之一,为粮食作物育种作出了巨大贡献。基地所取得的部分成果获2023年四川省科技进步奖二等奖。此次考察的重点是 “寒露麦”新品系及其稻麦两熟制创新栽培模式,该创新成果凝聚了由任正隆教授和罗培高教授领衔的两代科研人员20多年的心血。

左图(寒露麦在苗期比对照品种长势更好),右图(早播15天的寒露麦比国审小麦品种川农32具有更高的产量表现)。

来到邛崃小麦科研基地,孙其信一行深入田间地头、早播小麦育种实验室,实地调研“寒露麦”的播种时间、生长进程及其产量表现等相关情况,与“寒露麦”的培育者谭飞泉副教授深入交流,询问了解耐早播小麦育种过程中遇到的困难和问题。并指出,种子是农业的“芯片”,是保障国家粮食安全和促进农业长期稳定发展的基石,四川农业大学曾在上世纪末的国内小麦育种工作中作出了巨大贡献,而当前早播小麦的育种思路具有独特性,是农业新质生产力的表现之一。实践表明该品种和配套的栽培措施每亩可提升小麦产量150~200斤,具有明显的增产效果,将为西南片区小麦的增收提供潜在抓手,为建设新时代更高水平“天府粮仓”的行动方案拓展实践路径。希望基地进一步完善稻麦高产周年制度设计,阐明早播带来增产的分子机理,为我省小麦育种工作添砖加瓦,为保障粮食安全战略实施作出应有贡献。

孙其信院士与“寒露麦”培育者深入交流

参观完邛崃小麦科研基地后,孙其信一行前往崇州耐早播小麦稻麦两熟制创新示范基地现场考察调研。大家一边参观考察,一边相互交流,在看到现场基地高质量发展情况后,全国农业技术推广服务中心总农艺师王积军表示,目前的“寒露麦”可提早至前茬水稻收割时播种,这种边收边播的技术改良可以有效地配合机械化运作。希望在下一步的育种工作中,应当注重不同地区的生态气候特征,有针对性地选育适配当地气候的早播品种。而中国农业大学国家农业科技战略研究院院长高旺盛也有相应感受,他表示,目前四川农业大学的早播小麦选育工作初具系列化成效,早播小麦增产能力经得起实践检验,同时在配套技术上作出了有益改良。期望进一步在配齐研究团队,深入基础研究和适宜种植区域上深耕,使早播小麦稻麦两熟制应用方案具备更好的经济性和产量潜力。

随后,孙其信院士一行来到四川农业崇州现代农业园区基地大楼出席考察座谈会。座谈会由四川农业大学副校长王际睿主持,“寒露麦”培育者详细介绍了品种特性、抗性水平和增产潜力。大力推广耐早播小麦的稻麦两熟制应用方案每亩可节省生产成本180元,单产可提高30%,增加我省小麦产量2070万吨。最后,孙其信院士在讲话中表示,耐早播小麦在四川盆地的稻麦两熟制模式下的应用前景广阔,增产潜力巨大,将为我省“天府粮仓”建设乃至全国粮食安全作出应有的贡献,并邀请团队成员在即将召开的“第四届全国农业科技发展战略智库联盟大会暨提升粮食产能科技创新论坛”上就此作进一步的交流发言。孙其信院士等与会专家建议省农业农村厅加快相关政策研究,开辟“寒露麦”升级为品种的绿色通道,实现科技赋能种业新质生产力良好篇章。

孙其信院士在座谈会上讲话

崇州市委常委、政法委书记贺业贵,四川农业大学、四川省农业科学院、四川省种子站、中国科学院成都生物研究所、电子科技大学生命科学与技术学院、成都市农业技术推广总站、绵阳市农业科学研究院、内江市农业科学院、达州市农业农村局、随县农业农村局、邛崃市农业农村局、崇州市农业农村局、成都天府绿道生态农业科技有限公司等单位、企业的相关专家陪同考察调研。

川公网安备51010702043654号

川公网安备51010702043654号